La confusion entre le conditionnel et le futur simple persiste dans de nombreux écrits formels, y compris dans la presse institutionnelle. Le simple déplacement d’une lettre modifie pourtant radicalement le sens de la phrase. Malgré une prononciation identique à l’oral pour certains locuteurs, l’erreur orthographique reste systématiquement sanctionnée à l’écrit.

Les règles de conjugaison, souvent apprises puis oubliées, imposent des distinctions strictes. Ni l’usage courant ni la tolérance linguistique n’autorisent l’interchangeabilité de ces formes.

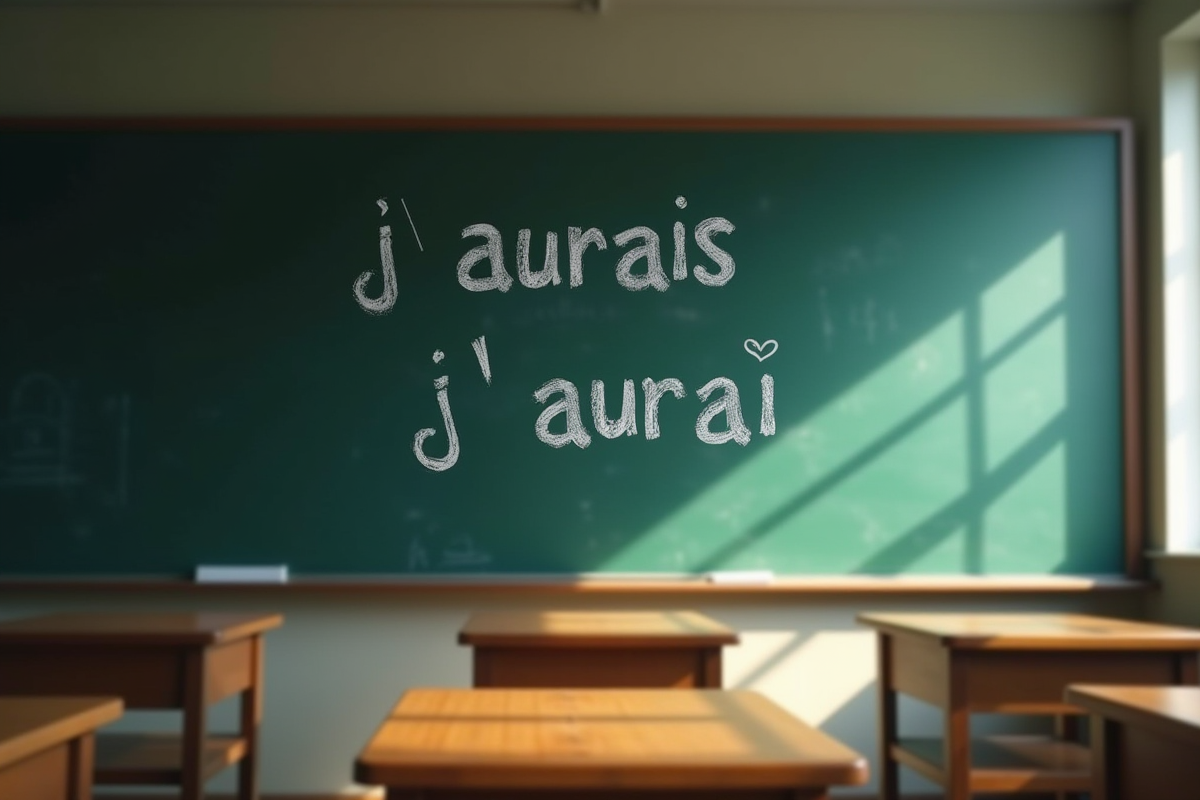

Pourquoi tant d’hésitations entre « j’aurai » et « j’aurais » ?

Ce n’est pas un simple caprice de la grammaire : la confusion entre « j’aurai » et « j’aurais » s’enracine dans la complexité même de la langue française. Deux formes presque jumelles à l’oral, mais distinctes à l’écrit, se disputent la première personne du singulier du verbe « avoir » : le futur simple et le conditionnel présent. À force de les entendre fondre l’une dans l’autre, le doute s’installe, et la vigilance se relâche.

Cette ambiguïté ne date pas d’hier. L’apprentissage scolaire pose les repères, mais le quotidien ou la vie professionnelle laisse parfois la place à l’approximation. Les correcteurs automatiques, eux, ne règlent pas tout : la subtilité leur échappe souvent.

Pourquoi tant d’écarts persistent-ils ? Parce que futur et conditionnel jouent sur des temporalités qui, dans la tête, se frôlent sans jamais se confondre. « J’aurai » désigne l’avenir, l’engagement. « J’aurais » évoque le possible, la condition, l’hypothèse. Un simple glissement, et le sens bascule du certain à l’éventuel. Même les plus aguerris, ceux qui manient la langue tous les jours, se laissent parfois surprendre.

Maîtriser cette nuance demande un effort d’attention, surtout à l’écrit, où la rigueur ne laisse aucune place à l’à-peu-près. « J’aurai » et « j’aurais » : à l’oreille, rien ne change. Sur la page, tout se joue entre certitude et hypothèse, logique et contexte.

Les règles clés pour distinguer futur et conditionnel

Savoir si le verbe doit se terminer en « -ai » ou « -ais » ne se limite pas à un détail d’orthographe. Il s’agit de saisir ce que la phrase veut réellement signifier. Le futur simple, « j’aurai », annonce une action programmée, attendue, inévitable. Le conditionnel présent, « j’aurais », ouvre la porte à l’incertitude, à la condition, au souhait qui ne dépend pas que de soi.

Identifier le temps selon l’intention

Pour éviter tout faux pas, voici les situations où chaque forme trouve sa place :

- Futur simple : Il exprime une certitude. L’action est prévue, sans condition. On le retrouve dans les promesses, les plans établis ou les prévisions.

- Conditionnel présent : Il sert à évoquer une éventualité, un souhait, un conseil ou une action soumise à une condition, souvent introduite par « si ». Il peut également marquer la politesse ou le regret.

Le choix ne relève donc pas que de la grammaire : il donne à la phrase sa direction, sa clarté. À l’écrit, la différence entre « -ai » (futur) et « -ais » (conditionnel) se joue à chaque verbe, à chaque nuance. Ce qui paraît anodin à l’oral devient déterminant dès que la phrase s’inscrit dans un texte.

En général, le conditionnel présent accompagne une subordonnée en « si » à l’imparfait. Le futur simple, lui, se place facilement avec un repère temporel explicite, comme « demain » ou « bientôt ». Savoir jongler avec ces distinctions, c’est donner à sa langue toute la précision attendue.

Exemples concrets : reconnaître la bonne forme selon le contexte

Pour mieux sentir la différence, rien ne vaut des cas précis. La frontière entre « j’aurai » et « j’aurais » se dessine dans la logique de la phrase, sa temporalité et son intention.

Quand le futur s’impose

Voici quelques exemples où le futur est la seule option possible :

- « Demain, j’aurai terminé ce dossier. » Ici, la certitude domine, l’action est prévue et annoncée clairement.

- « À 18 heures, j’aurai quitté le bureau. » L’action se déroulera plus tard, sans condition préalable.

Quand le conditionnel colore la phrase

Dans d’autres cas, seule la forme conditionnelle sonne juste :

- « Si j’avais plus de temps, j’aurais appris l’italien. » On imagine ici une situation qui aurait pu se produire, mais qui reste hypothétique.

- « J’aurais aimé vous accompagner. » L’action n’a pas eu lieu ; il s’agit d’un souhait ou d’un regret.

La première personne du singulier du verbe « avoir » concentre toute cette subtilité : « j’aurai » (futur simple) affirme, « j’aurais » (conditionnel présent) nuance, laisse la porte ouverte à une éventualité ou à un souhait. Dans un contexte professionnel, une lettre de motivation ou un rapport, cette différence fait toute la différence. La précision dans le choix du temps donne au texte son sérieux et sa justesse.

Pièges courants et astuces pour ne plus se tromper

La tentation de confondre futur et conditionnel guette à chaque phrase, surtout lorsque la prononciation ne permet aucune distinction. En relisant un courriel ou en rédigeant un rapport, c’est souvent dans la hâte que la faute se glisse. Sur le papier, une lettre suffit à changer le sens, et la crédibilité du texte.

Certains pièges reviennent régulièrement. Dès qu’une phrase introduit une hypothèse, un souhait ou une demande polie, la terminaison en « -ais » s’impose : c’est le conditionnel. À l’inverse, pour annoncer un projet, une action future, le « -ai » du futur simple s’impose. L’erreur arrive vite dès que l’on se fie à son oreille plutôt qu’au sens de la phrase.

Astuces pratiques

Pour démêler les deux formes, quelques techniques peuvent aider :

- Test de substitution : remplacez « j’aurai/j’aurais » par « je ferai/je ferais ». La différence saute alors aux yeux et même à l’oreille.

- En cas de doute, relisez le passage à voix haute en insistant sur l’intention : s’agit-il d’un fait certain (futur) ou d’une éventualité (conditionnel) ?

Les outils comme le Projet Voltaire offrent des exercices ciblés pour s’entraîner à repérer et corriger ce type d’hésitation. Maîtriser cette règle ne relève pas d’un simple souci d’apparence : c’est la marque d’une pensée structurée, d’une langue précise.

Les grands auteurs l’ont bien compris : la force d’un texte tient parfois à la justesse d’un verbe. L’orthographe et la conjugaison façonnent la crédibilité de chaque phrase. À chaque rédaction, le choix entre « j’aurai » et « j’aurais » continue de faire la différence, ligne après ligne.